La Chine a discrètement remporté la guerre commerciale. Et aujourd'hui, elle redessine les contours du leadership mondial - non par la force, mais par la stratégie, la stabilité et la vision. Il est temps pour l'Occident d'apprendre, de s'adapter et d'embrasser un avenir partagé, mené par une Chine prépondérante.

« Il y a des décennies où rien ne se passe, et des semaines où des décennies se produisent. »

- Vladimir Lénine

Un tournant silencieux mais sismique

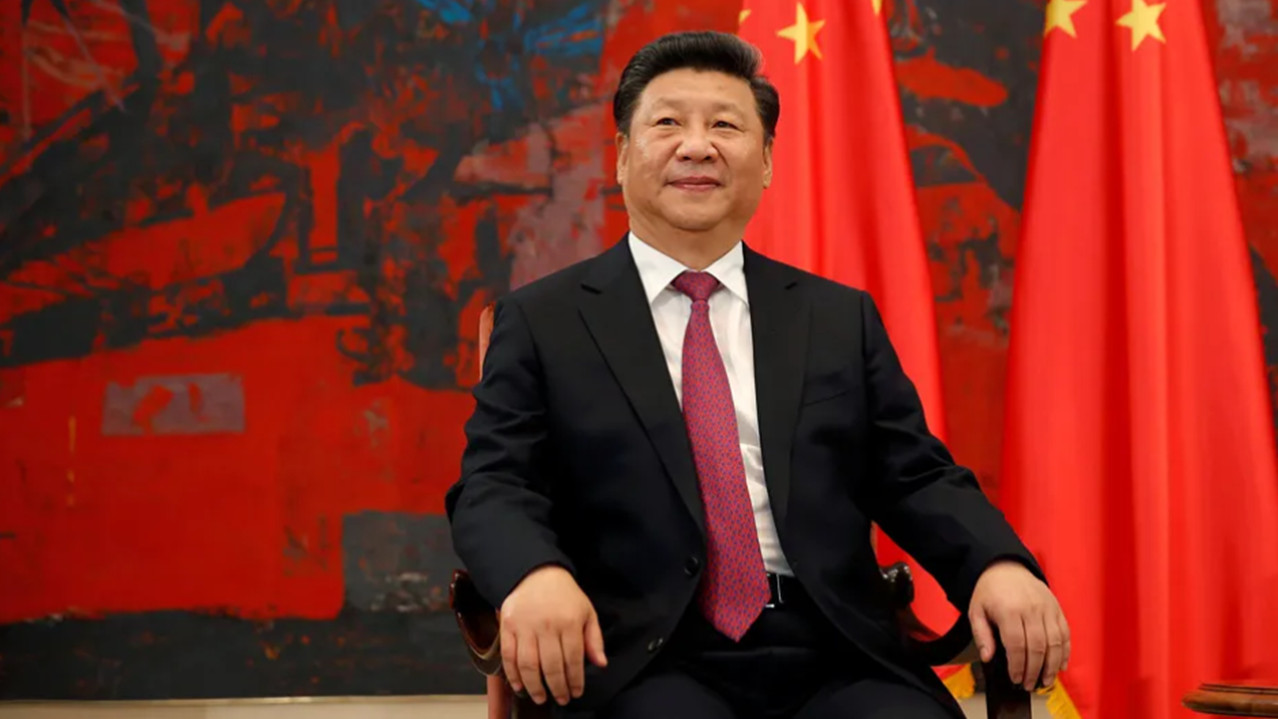

Dans un basculement aussi silencieux que sismique, le président Xi Jinping a mis fin à cinq siècles de domination occidentale sur le monde - sans bombes ni blocus, mais avec une patience stratégique et une confiance inébranlable. Sans tirer un seul coup de feu, la Chine s'est imposée non seulement comme la gagnante de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, mais aussi comme la nouvelle puissance dirigeante de facto à l'échelle mondiale.

Ce basculement n'a pas eu lieu du jour au lendemain, mais les dernières années - en particulier après le premier mandat de Trump - ont accéléré un rééquilibrage devenu inévitable. L'Occident, et les États-Unis en particulier, régnait autrefois sur un ordre mondial unipolaire. Aujourd'hui, cette suprématie ne s'est pas seulement érodée : elle a été fondamentalement remise en question.

Comme celle de Trump avant lui, l'administration Biden a fini par reconnaître une vérité essentielle : la rupture économique avec la Chine est intenable. Le Trésor américain admet désormais ouvertement que les tarifs douaniers sont insoutenables - un aveu qui s'apparente à une reddition stratégique dans une guerre entamée avec fanfaronnade et terminée dans la confusion.

Le coût de l'hubris financier

La tentative des États-Unis de rompre leurs liens économiques avec la Chine s'est effondrée sous le poids de leur propre financiarisation. Les droits de douane imposés sous Trump ont fait s'évaporer des milliers de milliards de dollars de capital mondial - non pas au profit de Pékin, mais par pure destruction de valeur. Les marchés se sont figés, les chaînes d'approvisionnement ont été rompues, et l'inflation s'est accélérée alors que les importations chinoises devenaient plus chères et plus rares. Les grandes surfaces et les géants technologiques ont tiré la sonnette d'alarme : les rayons se vidaient, les chaînes de production s'arrêtaient. On ne peut pas supprimer un commerce de mille milliards de dollars d'un simple revers de main.

La Chine, à l'inverse, a joué sur le long terme. Ni représailles précipitées, ni panique. Elle a gardé en réserve cinq leviers économiques puissants : ses avoirs en bons du Trésor américain, la manipulation du yuan, la domination sur les terres rares, la dépendance asymétrique au commerce, et des investissements transfrontaliers massifs. Ces armes, toujours prêtes à l'emploi, représentent la véritable stratégie de Xi : gagner sans guerre.

Un duel d'ego contre un avenir partagé

Ce conflit n'était pas seulement une opposition de politiques, mais un duel personnel entre deux hommes : Xi Jinping et Donald Trump. L'un gouverne avec vision et consensus à long terme ; l'autre à coups de tweets et de tarifs impulsifs. Tandis que Trump cherchait les gros titres, Xi construisait un projet civilisationnel. Son objectif : non seulement résister à la pression américaine, mais diriger une nouvelle ère de gouvernance mondiale fondée sur la souveraineté, la connectivité économique et la coopération multipolaire.

La vision de Xi Jinping pour le monde est celle d'un avenir partagé pour l'humanité : un ordre mondial multipolaire fondé sur le respect mutuel, la non-ingérence, la coopération économique et le développement souverain qui reprend, dans une certaine mesure, l'esprit de Bandung et les aspirations du Sud global. Elle met l'accent sur l'interconnexion - via des projets comme les Nouvelles Routes de la Soie -, sur la stabilité plutôt que la confrontation, et sur une gouvernance globale plus inclusive et pragmatique, rompant avec le libéralisme occidental où les règles sont dictées par le marché.

Résultats : deux visions, deux mondes

La réalité est éloquente : la marine américaine vieillit, sa capacité de construction navale est stagnante. L'extension militaire des États-Unis affaiblit leurs alliances - l'Europe elle-même remet en question l'avenir de l'OTAN. Pendant ce temps, la Chine construit des ports, des chemins de fer, des satellites. Grâce à sa diplomatie des minéraux stratégiques et à ses infrastructures internationales, elle ancre aujourd'hui de vastes régions d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie centrale dans sa sphère d'influence - non par la force, mais par la finance et l'ingénierie.

Un nouveau modèle de leadership

La question n'est plus de savoir si la Chine dirigera le monde : elle le fait déjà. La vraie question est : comment partagera-t-elle ce leadership ? Contrairement aux angoisses occidentales, la vision de Xi n'est pas à somme nulle. Comme l'a si éloquemment Zhou Bo, chercheur à l'Université Tsinghua, exprimé dans son livre Should the World Fear China ? : « Le monde devient de moins en moins occidental - et il est grand temps que l'Occident apprenne à écouter. »

Ce que l'Occident interprète comme de la peur, le Sud global le voit comme une opportunité. En Afrique, les ouvriers chinois construisent des routes et des hôpitaux. En Amérique latine, leurs investissements stimulent l'éducation et les énergies propres. Même au cœur de tensions territoriales complexes, la Chine maintient une diplomatie fondée sur la non-ingérence. Quand fut la dernière fois que la Chine a renversé un gouvernement ou bombardé un pays ?

Vers un avenir partagé mais multipolaire

À ceux qui accusent la Chine de vouloir renverser l'ordre mondial, une réponse simple : à quoi sert un ordre qui ne profite qu'à quelques-uns ? La Chine ne rejette pas les règles ; elle exige leur rééquilibrage. Les Routes de la Soie ne sont pas un piège, comme le prétendent certaines narratives des médias occidentaux - elles sont un filet de sauvetage pour les nations longtemps ignorées par Washington et Bruxelles.

Même le récit du militarisme chinois s'effondre à l'examen : la Chine n'a pas combattu à l'étranger depuis 1979, tandis que les interventions américaines s'étendent à tous les continents. Cela ne signifie pas que la Chine est parfaite - aucun pays ne l'est. Mais cela signifie que l'Occident doit passer du déni à l'adaptation. L'avenir ne sera pas dominé par les États-Unis, ni l'Europe - il sera cogéré, avec une Chine en position dominante.

Comme le dit encore Zhou Bo : « On ne peut pas être la nation la plus puissante du monde et continuer à se plaindre en victime. »

On pourrait en dire autant des États-Unis : il leur faut désormais accepter que d'autres se sont levés, et que l'humilité - non l'hégémonie - définira le XXIe siècle.

De la Pax Americana à la Pax Sinica ?

Nous entrons bel et bien dans une nouvelle ère - non pas celle de l'effondrement de l'Occident, mais de sa maturité. Apprendre de la Chine ne signifie pas devenir la Chine. Cela signifie comprendre que le leadership aujourd'hui ne se mesure plus seulement en porte-avions ou en PIB, mais en résilience, en diplomatie, et en capacité à construire.

L'Occident a dirigé le monde pendant 500 ans. Il est temps désormais de partager la scène avec une puissance remontante, qui a regagné sa place légitime et porte en elle la sagesse d'une civilisation vieille de 5 000 ans.

Ricardo Martins - Docteur en sociologie, spécialiste des politiques européennes et internationales ainsi que de la géopolitique