Loin d'être une simple utopie, de nombreux modèles alternatifs émergent, proposant des pistes concrètes pour repenser notre organisation économique et sociale sans le capitalisme tentaculaire. Voici 5 exemples de sociétés post-capitalistes pour imaginer un futur radieux.

« There is no alternative » (il n'y a pas d'alternatives), disait la Première ministre du Royaume-Uni Margaret Thatcher, prétendant avec fatalisme que l'économie de marché néolibérale et capitaliste sont des phénomènes naturels et que toute société qui prend une autre voie court à sa perte.

Pour résister à cette croyance qui ne fait que multiplier les destructions socio-environnementales au profit d'une minorité, il est nécessaire d'imaginer un avenir post-capitaliste. Voici un tour d'horizon de quelques exemples d'utopies économiques.

1. La coordination négociée : La démocratie économique en action

Fondée sur la démocratie économique, la propriété sociale et la négociation permanente entre toutes les parties prenantes, la « coordination négociée », pensée par l'économiste britannique Pat Devine et enrichie par Fikret Adaman, est l'une des alternatives les plus sérieuses au capitalisme, en misant sur la planification démocratique et la délibération collective.

Comme l'expliquent Devine et Adaman, il s'agit de « coordonner les activités économiques entre les acteurs concernés » - qu'il s'agisse des travailleurs, des consommateurs, des membres de la communauté ou d'autres parties prenantes directement affectés par les décisions économiques.

« Les moyens de production devraient être la propriété sociale des parties prenantes, personnes ou groupes, directement affectés par leur utilisation »

Ainsi, chaque entreprise serait administrée non seulement par ses salariés, mais aussi par des représentants de la communauté locale, des fournisseurs, des clients et des organismes de planification. Ce conseil élargi négocierait les objectifs économiques, non seulement à l'échelle de l'entreprise, mais aussi dans des espaces de concertation sectoriels, sur la base d'informations quantitatives et qualitatives issues de l'expérience de chacun.

Le modèle fait une distinction nette entre « l'échange marchand », qui subsiste pour la circulation des biens existants, et les « forces du marché », qui sont éliminées pour les décisions d'investissement. « Les décisions relatives aux changements de capacité productive d'une entreprise affectent un ensemble plus large de groupes », souligne Devine, d'où la nécessité d'une négociation collective pour chaque investissement majeur. Ce processus, fondé sur la délibération, vise à dépasser les intérêts particuliers pour construire un intérêt général socialement défini.

La coordination négociée n'est pas sans critiques, comme le souligne l'économiste Florence Jany-Catrice, à travers le risque d'« épuisement » des acteurs engagés dans des négociations longues et complexes, et s'interrogent sur la capacité du modèle à favoriser l'innovation.

Devine et Adaman répondent que le processus délibératif est aussi un processus d'apprentissage collectif : « Les participants apprennent à prendre en compte les intérêts des autres et modifient leurs préférences en conséquence », écrivent-ils, misant sur une dynamique transformatrice plutôt que sur la simple addition d'intérêts individuels.

Pour aller plus loin, voici différentes ressources :

- Pour une information libre ! - Soutenir Mr Japanization sur Tipeee

- Philosophie magazine

- La coordination négociée, un modèle écosocialiste - Nouveaux Cahiers du socialisme - Érudit

- Nouveaux Cahiers du socialisme

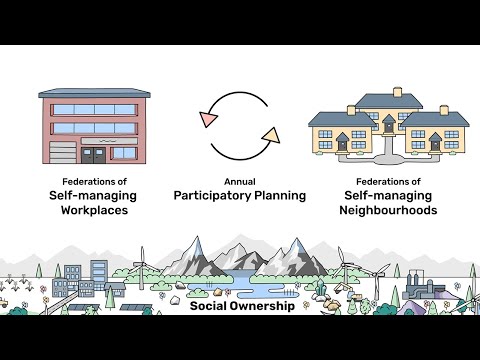

2. L'économie participaliste : une planification décentralisée

L'économie participaliste, ou « Parecon », imaginée par Michael Albert et Robin Hahnel, s'affiche comme une alternative radicale au capitalisme et à la planification centralisée. « L'économie participative vise à réaliser économiquement cinq valeurs : l'équité, l'autogestion, la variété, la solidarité et l'efficience », rappellent les auteurs dans The Political Economy of Participatory Economics paru en 1991.

Leur modèle entend « rendre impossible l'existence d'une classe capitaliste » en supprimant toute propriété privée des moyens de production (Parecon: Life After Capitalism, Michael Albert et Robin Hahnel).

« Personne ne détient de propriété sur les moyens de production qui lui conférerait des droits, des responsabilités, des richesses ou des revenus différents de ce que le reste de l'économie lui accorde »

Au cœur du dispositif, des conseils de producteurs et de consommateurs prennent ensemble les décisions économiques, sans direction étatique ni agence centrale. « Toute personne devrait avoir son mot à dire pour une décision de manière proportionnelle au degré où cette décision l'affecte », insistent Albert et Hahnel (The Political Economy of Participatory Economics, 1991). Les prix, loin d'être fixés par le marché ou l'État, émergent d'une négociation itérative : chaque conseil propose ses besoins et capacités, et le processus se répète jusqu'à atteindre un équilibre collectif.

Autre innovation majeure : les « complexes d'emplois équilibrés », qui visent à abolir la division hiérarchique du travail. La rémunération se base sur l'effort et le sacrifice, et non sur le statut ou le capital initial.

Face aux critiques sur la compatibilité de la Parecon avec la « nature humaine », les partisans affirment parier sur la capacité des institutions démocratiques à encourager la solidarité et la coopération à long terme (The Political Economy of Participatory Economics).

Enfin, le modèle a évolué pour mieux intégrer les enjeux écologiques, Robin Hahnel ayant récemment insisté sur la nécessité d'une planification prenant en compte les limites environnementales (Economic Justice and Democracy: From Competition to Cooperation, 2005, mêmes auteurs).

Pour aller plus loin, voici différentes ressources :

- L'économie participaliste de Michael Albert et Robin Hahnel - École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère?

- Économie participative - Wikipédia

3. La planification centralisée informatisée : l'algorithme au service de l'économie

La planification centralisée informatisée, défendue par Paul Cockshott et Allin Cottrell, propose de confier l'allocation des ressources à des algorithmes puissants, capables de traiter en temps réel les besoins de la population et d'organiser l'économie de façon centralisée.

« le calcul centralisé des valeurs-travail de toute une économie est désormais réalisable grâce à l'informatique moderne »

Dans leur ouvrage de référence, Towards a New Socialism (1993), ils avancent que « le calcul centralisé des valeurs-travail de toute une économie est désormais réalisable grâce à l'informatique moderne », estimant qu'un superordinateur pourrait résoudre les équations nécessaires à la coordination de millions de produits en quelques minutes seulement. Leur modèle va jusqu'à envisager la suppression de la monnaie au profit d'une comptabilité en heures de travail.

Bien qu'on puisse trouver d'autres exemples plus pertinents, les partisans de cette approche s'appuient sur les progrès de la technologie de l'information et comparent leur méthode aux capacités logistiques d'entreprises comme Amazon, capables de gérer d'immenses flux de données et de stocks.

Dans une vidéo pour Blast, l'économiste Simon Tremblay-Pepin, défend l'utilisation des outils techniques existants pour transformer et planifier démocratiquement l'économie. Cependant, il met en garde contre une confiance excessive dans la technologie et souligne les questions énergétiques et écologiques posées par la gestion informatique d'une telle ampleur.

Pour aller plus loin, voici différentes ressources :

- La planification économique en France (1947-1997) - Major Prépa

- Économie planifiée - Wikipédia

- La planification centrale et ses alternatives dans l'expérience des économies socialistes - Default scope

4. Les économies communautaires : reconnaître et investir dans l'existant

Les économies communautaires, conceptualisées par Katherine Gibson et Julie Graham sous le nom de plume J.K. Gibson-Graham, proposent une approche dite « anti-modèle » qui valorise la diversité des pratiques économiques existantes en dehors du capitalisme dominant.

« plus de 50 % de nos activités économiques sont autres ou non capitalistes »

Plutôt que de chercher à imposer un système alternatif unique, elles invitent à reconnaître, soutenir et coordonner les multiples formes d'activités économiques locales, solidaires ou informelles, souvent invisibilisées par le « capitalocentrisme ».

Dans A Postcapitalist Politics (2006), elles affirment que« plus de 50 % de nos activités économiques sont autres ou non capitalistes », utilisant l'image de l'iceberg pour illustrer la richesse cachée de ces pratiques.

L'accent est mis sur la gestion collective des biens communs : ressources, savoirs ou services, gérés et maintenus par des communautés selon des règles partagées. Leur démarche consiste à ouvrir des espaces de délibération éthique et politique, où chaque acteur devient un participant actif à la transformation de son territoire et à la construction d'une économie plus inclusive et résiliente.

Le défi majeur reste de trouver des moyens efficaces pour investir dans ces ressources déjà présentes et coordonner leur développement à plus grande échelle.

Pour aller plus loin, voici différentes ressources :

- DE L'ÉCOLOGIE SOCIALE AUX ÉCONOMIES DE COMMUNAUTÉ : POUR UN AUTRE VIVRE-ENSEMBLE

- Social Economy News

- La fin du capitalisme (tel que nous l'avons connu)

5. L'approche décroissance : moins produire, mieux vivre

L'approche de la décroissance, défendue par Serge Latouche et plus récemment par Timothée Parrique, remet en cause le dogme de la croissance économique infinie et propose une transformation profonde de nos sociétés pour respecter les limites écologiques de la planète.

Dans son Petit traité de la décroissance sereine, Latouche explique que « la décroissance n'est pas la croissance négative. Il conviendrait de parler d'"a-croissance", comme on parle d'athéisme. C'est d'ailleurs très précisément de l'abandon d'une foi ou d'une religion (celle de l'économie, du progrès et du développement) qu'il s'agit ».

Il insiste sur la nécessité de « décoloniser notre imaginaire », c'est-à-dire de sortir de l'addiction à la consommation et à la croissance, pour inventer de nouveaux modes de vie plus sobres et plus heureux.

Ce modèle invite à réduire de manière planifiée la production et la consommation, à relocaliser l'économie, à promouvoir l'agriculture biologique et les circuits courts, et à encourager la réparation et la durabilité des biens.

La redistribution équitable des ressources est également centrale, avec une réduction du temps de travail pour permettre à chacun de mieux équilibrer vie professionnelle et personnelle, tout en favorisant la participation démocratique et la justice sociale.

Pour Latouche, la décroissance est avant tout une invitation à « retrouver le sens de la mesure » et à vivre mieux avec moins, dans le respect de l'environnement et des autres.

Le modèle de décroissance de Serge Latouche est critiqué pour son eurocentrisme, car il pourrait être difficilement applicable dans les pays en développement qui ont besoin de croissance pour sortir de la pauvreté.

Pour aller plus loin, voici différentes ressources :

- Serge Latouche : « La décroissance vise le travailler moins pour travailler mieux »

- Serge Latouche : « Le développement économique s'inscrit dans une démarche ethnocidaire »

- Melchior

- Réponse aux verts qui parlent de décroissance - Timothée Parrique

- Maureen Damman

Image par Rudy and Peter Skitterians sur Pixabay.