Erno RENONCOURT

Problématique dévoilée

Toute la problématique de l'axiomatique de l'indigence cherche à prouver que c'est le dévoiement des ressources contextuelles (savoir, pouvoir, avoirs) de l'écosystème haïtien par des élites indignes qui a alimenté et nourri le faisceau de causes à la base de cette défaillance humaine, par laquelle Haïti laisse éroder sa dignité de peuple et son intelligence collective. Tout porte à croire que c'est notamment, par absence de distanciation éthique par rapport aux ressources de la géostratégie internationale que le leadership national haïtien s'est verrouillé sur cette dépendance sanglante et asphyxiante ; laquelle empêche toute stratégie de gouvernance intelligente, toute assumation de dignité.

Ayant désappris à vivre dans la mémoire des douleurs de l'esclavage, les groupes dominants haïtiens ont résilié leurs responsabilités envers l'héritage de la liberté et de la dignité qui pourtant leur avait permis de ressurgir dans une humanité universellement célébrée dans le monde entier. Mais, par goût pour les réussites faciles dans les rêves blancs d'ailleurs, ils ont indigemment troqué la défense des intérêts nationaux contre leur renommée, leur anoblissement, leur prospérité et leur tranquillité. Rares sont ceux et celles d'Haïti qui peuvent comprendre que c'est l'irresponsabilité dans la manière d'habiter le territoire, d'embellir nos quartiers et donc de gouverner l'espace, dans lequel se déploie notre être, qui est à la base de cette désintégration collective si turbulente. Les élites haïtiennes sont si médiocres qu'elles ont abandonné les maisons qu'elles ont construites dans les quartiers résidentiels pour aller profiter de la vie ailleurs, souvent en y laissant des gardiens qui se sont chargés de les squattériser à leur profit. Encore qu'elles auraient pu les aménager pour les transformer en des logements sociaux décents à prix modeste pour soulager les sociaux-professionnels haïtiens. Mais par cupidité et avidité, elles ont préféré les louer a des ONG en fixant leur prix en dollars dans un pays où la majorité vit aujourd'hui avec moins de 1 dollar par jour. Et quand la manne des ONG disparaît, ces maisons restent vides et deviennent des cachettes de choix pour les gangs.

Ne peut-on pas y voir là une explication possible de la facilité avec laquelle les gangs progressent à Pacot et à Turgeau, de maison en maison, en transformant des maisons résidentielles abandonnées en base pour leurs incursions plus en avant ? Ce qui contraint les riverains plus en amont à fuir, libérant ainsi de nouveaux territoires pour les gangs. Comme le dit la grande loi de l'essence humaine, tout peuple qui cède sa dignité pour un peu de confort, finit toujours par se déshumaniser et dériver vers les fossiles de l'histoire.

Alors conscients de cette issue indigente, face à laquelle nous sommes douloureusement impuissants, nous venons produire une nouvelle insolence en guise de prélude à un ultime message, avant le sort fatal qui nous guette. Nous profitons de ce sursis de plus en plus court qu'il nous reste pour partager quelques axiomes de cette topologie de l'indigence comme pédagogie pour une possible régénération anthropologique d'Haïti dans un futur lointain. Peut-être même improbable. En effet notre sursis s'est écourté, et à mesure que les gangs progressent notre quartier se déserte aussi. Même la Banque Nationale de Crédit, propriété de l'État, qui garantissait une certaine présence policière, est en train d'abandonner ses locaux luxueux à Turgeau, là où siégeait autrefois la Villa Tivoli, pour les plus anciens. Ainsi, tout laisse croire qu'avant la fin de ce mois de mai, Turgeau deviendra un territoire livré, par l'État haïtien, aux gangs armés qui sont à son service, et au service du secteur privé des affaires mafieuses et criminelles, dont cet État est le portefaix. Faut-il rappeler que, pendant que tout le pays se paupérise et se déshumanise, les affaires de ce secteur sont les seules qui restent prospères et florissantes ? Et ce n'est forcément pas à cause d'une performance managériale comme tentent de le faire croire certains économistes, mais a cause d'un modèle d'affaires aligné sur les mauvais arrangements et la criminalité transnationale.

Face à ce dépeuplement de Turgeau, nous nous préparons à anticiper à tout moment la mort qui rôde, prégnante, terrifiante et imminente dans le voisinage de notre sursis. Et c'est cette certitude que tout peut basculer très vite qui nous pousse à allonger cette tribune. Pardon aux lecteurs et lectrices. Mais elle peut être la dernière, ou avec un peu de bonheur, l'avant-dernière, nous en profitons pour dire l'essentiel. A ceux et celles qui, avec authenticité, cherchent à nous offrir des points de refuge ou des raisons de prolonger la vie en espérant un futur moins indigent, nous voulons profiter pour leur dire : il y a longtemps que nous avons perdu le droit à l'espérance. Car le futur n'est pas ce qui adviendra demain par la bienveillance d'une certaine providence. Le futur n'est rien d'autre que ce dont le présent est porteur, par la puissance de l'imaginaire des élites à penser systémiquement, c'est-à-dire à concevoir et modéliser un autre possible et à se doter des ressources contextuelles pour le construire, en tenant compte des enseignements et de la mémoire du passé. Et penser systémiquement est justement ce dont sont incapables les groupes dominants haïtiens qui n'ont jamais cultivé la vocation d'être des élites, car trop confortables dans le rôle de laquais et de porte-faix de la géostratégie internationale qui leur apporte des ressources non négligeables, des adjuvants de réussite sans obligation de rendre des comptes.

De fait, étant du nombre des témoins privilégiés de la tranche d'histoire qui s'est déroulée entre 1987 et 2025, nous savons que l'imaginaire des groupes dominants haïtiens n'a de puissance que de mécréance et d'insignifiance. Ce sont, du reste, leurs postures d'incompétence, d'inculture, d'imposture, d'indigence et de médiocrités humaines, notamment les postures des papes et cardinaux de cette gauche de débauche et des chevaliers anoblis des réseaux académiques, qui ont dévoyé tous les possibles innovants qui s'offraient à Haïti à la sortie des 29 années de la sanglante barbarie macouto-duvaliérienne, qui fut au service du pouvoir personnel, de la corruption et de l'encanaillement. Encore devons-nous avoir le courage de dire pour l'histoire que l'édifice institutionnel construit par les Duvalier offrait un semblant d'organisation et de fonctionnement. Il est manifeste qu'il a été perverti, car mis à contribution d'intérêts personnels et particulièrement au profit de la présidence et de ses proches partisans. Mais à la chute des Duvalier, au lieu de repenser cet édifice au profit du pays, au lieu de reformater l'imaginaire collectif qui a été fissuré par 29 années de zombification, les gens de gauche qui ont occupé officiellement le pouvoir entre 1994 et 2003, puis de 2006 à 2010, soit pendant 13 ans, et officieusement dans les agences internationales et les ONG pendant ces 38 ans, ont essayé de récupérer cet imaginaire fissuré à leur profit pour régner à leur tour sur le shithole, sans l'innover, car étant dans l'incapacité de faire fonctionner l'État en réinventant ses processus. Sur l'édifice totalitaire duvaliérien, les démocrates et gauchistes de l'après Duvalier ont voulu greffer l'Etat de droit par des slogans et des décrets, tout en perfectionnant leur de malice propice par le tissage de connexions entre crapules et couillons. C'est pourquoi tout ce à quoi la gauche haïtienne a touché, université, démocratie, culture, éducation, politique, droits humains, entreprises, a été galvaudé, enfumé et obscurci, dévoyé. Si bien que nous pouvons oser dire, avec une marge réduite d'erreur, que sans ces années de militance d'imposture et d'errance stratégique, la racaille gangstérisée et anoblie (peuplée de transfuges de gauche) qui a précipité l'extinction anthropologique du pays, entre 2011 et 2025, n'aurait jamais pris le pouvoir. Nous y reviendrons, si nous avons le temps.

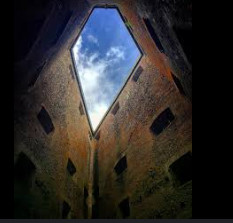

L'enjolivement de la déshumanisation par la compassion humanitaire

Le voile, qui masque et enjolive la déshumanisation de la compassion internationale humanitaire, est si aveuglant qu'il fait oublier que les feux étincelants ne brillent dans les contre-hauts que par le rougeoiement des braises crépitantes, condamnées à devenir des cendres fumantes dans les contre-bas. Une manière de paraphraser Victor Hugo en rappelant la grande loi paradoxale de l'évolution des sociétés humaines : c'est toujours le contrebas qui supporte et dimensionne la perspective de la valeur du contre-haut. Le contre-haut et le contre bas sont de ce fait dans une dynamique ambivalente, mais reliante et inséparable. C'est justement cette dimension systémique, souvent occultée de la dynamique de la vie et des sociétés, assumant et mettant en liaisons des paradoxes comme des quantificateurs porteurs de sens, et donc intelligibles, que nous voulons mettre en évidence dans le contexte de l'errance haïtienne. Mais s'il est vrai qu'aucun peuple n'invente seul la dynamique de sa trajectoire, il se doit de s'armer et de résister pour garder le contrôle de l'orientation.

Manifestement, d'un point de vue plus scientifique, l'errance anthropologique haïtienne s'apparente à un processus paradoxal complexe que nous appelons processus d'attrition stratégique (PAS). Conçu par le global, il est piloté par le local, à travers les ancrages ambivalents qu'offrent les postures indigentes des groupes dominants qui ont confisqué, par leur dépendance vis-à-vis du global, le leadership national au profit de leur rayonnement et réussite. Ce sont ces ancrages, formatés pour se soumettre, en prenant les plis du moule du processus d'attrition stratégique, qui portent la dimension paradoxale de ce processus d'errance. Ce qui achève de donner à Haïti ses attraits shitholiques, par sa nature d'écosystème asservi. Ainsi, tout en ayant une apparence de contrôle du processus, le local ne fait que répéter en échos-systèmes les injonctions de bonne gouvernance régulées par le global, sans congruence avec les vraies problématiques du local. Ainsi, la République, prétendument indépendante, d'Haïti et la géostratégie de la déshumanisation sont reliées dans une même modélisation décisionnelle asservissante ; laquelle, contrainte par sa sanglante dépendance au profit du global, induit pour l'écosystème local ce bug paradoxal de la performance défaillante. Comme les brins d'un génome déshumanisant, le global et le local s'entrelacent dans une étreinte indigente qui confirme la pensée de Tim O' Riordan, citée par Anna Dimitrova, : « Nous n'appartenons plus qu´à un seul monde global dans lequel nous expérimentons des versions locales ». Haïti n'est donc qu'une version locale de l'indigence globale du monde. Ce processus d'errance anthropologique par attrition stratégique est sans doute paradoxal, car, par sa face de compassion et d'assistance humanitaire, lors des cycles éruptifs de chaos, il enjolive la déshumanisation qu'il induit, en lui donnant des airs d'auto-déshumanisation. Mais aussi paradoxal soit-il, il n'est pas moins, modélisable et donc intelligible. Et c'est le but de cette nouvelle tribune.

Contrairement à ce que pense une grande majorité de gens, un paradoxe n'est pas un obstacle à l'intelligibilité d'un phénomène. Il en est même son essence. De fait, le paradoxe ne fait qu'enrichir le phénomène en lui apportant une complexité qui sollicite de l'observateur un effort cognitif plus élevé que pour les phénomènes simplistes. Le paradoxe invite ainsi à réactiver l'intelligence de la reliance pour réactiver et construire, par-delà ses incertitudes qui frustrent le déjà-connu, le sens qui nous oriente dans le labyrinthe de l'existence.

Toute l'intelligence de ce processus d'attrition stratégique repose sur le fait que le socle des données (entrée, pilotage, support et sortie) qui régule son cycle de vie est occulté, invisibilisé ; car enfumé par les boites noires des stratégies du renforcement institutionnel de l'assistance internationale. Lesquelles stratégies ne font que promouvoir des solutions universelles connues d'avance, dites de bonne gouvernance et de gestion axée sur les résultats. Empressons-nous de dire que ce n'est pas tant les solutions universelles en elles-mêmes qui font problème, mais le fait qu'elles ne sont pas en congruence avec le contexte problématique local sur lequel on veut les greffer et les rafistoler selon un modèle de cycle court, basé sur l'urgence. Or, l'urgence dans la prise de décision est un puissant facteur d'impensé. C'est justement le rôle des boites noires : voiler l'incohérence flagrante entre les données du contexte problématique défaillant et les données qui modélisent la solution qui est promue comme performante. C'est justement pour faciliter la durabilité de ce cycle d'urgence qu'un certain leadership.

Énorme enfumage dont la finalité est éminemment stratégique : mettre la population haïtienne en échec durable au profit d'un marché de service pour l'expertise. Laquelle finalité est portée par deux objectifs complémentaires : embrumer le radar de la gouvernance stratégique nationale et obscurcir l'horizon de la quête collective de sens de la population haïtienne : échec et errance. Dans cette perspective, nul besoin de préciser que les dimensions complexes de cette errance, parce que servant de plateforme pour la performance d'une certaine réussite au sommet de la société, restent, à dessein, enchevêtrées sous des strates séculaires profondes. C'est là que couve et bouillonne ce bug paradoxal que nous allons décrire, puisque sa progression, qui se fait sous la forme d'une onde cyclique aux alternances ambivalentes et symétriques, le rend imperceptible et incompréhensible.

Comme tel, ce bug nourrit la déliance de l'écosystème haïtien, en assurant son évidement anthropologique par l'érosion des contours de la dignité et de l'humanité de sa population. Ce qui achève de lui donner une finalité de processus d'attrition stratégique, aux enjeux racisés, mais méconnus. Et pour cause, son déploiement, dans l'espace social, quoiqu'orienté à contre sens de la dignité humaine et de l'intelligence collective, s'étend sous toutes les strates sociales haïtiennes. Sa nature éruptive, chargée de précarités, et sa forme hélicoïdale torsadée ont donné lieu à des effets foudroyants et déshumanisants. Pourtant, la majorité de la population haïtienne s'est retrouvée, contrainte par une sorte de conditionnement par les précarités, de s'acclimater à ces effets collectivement funestes. Lequel conditionnement a incité chaque groupe social et chaque individu dans la population à apprendre à se débrouiller malicieusement (postures d'esprit : irresponsabilité, indignité) pour se re-situer loin des décombres du shithole qui s'effondre et échapper aux précarités de l'écosystème (postures de corps : réussite, survie), quitte à mettre en péril la cohésion de la société. Tout l'écosystème haïtien vibre aux rythmes d'un suave qui peut frénétique qui conforte toutes les irresponsabilités, toutes les indignités.

C'est du reste la perduration dans le temps de l'adaptation médiocre aux effets et déshumanisants de ce processus d'attrition stratégique qui a structuré indigemment le génome de la réussite nationale haïtienne. C'est pour mieux comprendre ce processus que nous avons explicité précédemment les postures d'indigence qui cisaillent et lézardent l'écosystème haïtien.

Par son statut d'aiguillon pour la réussite, ce bug est au cœur de la dynamique du système social haïtien. Chemin faisant, il anime de manière irresponsable les stratégies de succès et de survie dans cet écosystème, en leur donnant la particularité d'être des stratégies à somme nulle. Quand une défaillance dure dans le temps, c'est parce qu'elle répond à une performance tout en amplifiant sa déliance et comme lieu séculairement déshumanisé.

En appropriant la systémique sociale, nous assumons, par une contextualisation de la mécanique des corps (ou des systèmes sociaux), que la trajectoire du système social haïtien a suivi le mouvement synchrone des forces locales asservies et dépendantes des forces globales. C'est le bilan de leur travail médiocre sur l'écosystème qui a imprimé à celui-ci sa régression circulaire invariante sous l'impulsion d'une certaine résultante indigente que nous cherchons à cartographier. Et cela, dans une perspective plus stratégique que littéraire et poétique, et dans une finalité plus généreusement collective que personnellement honorifiquement : offrir aux nouvelles générations, qui survivront à l'extinction en cours, des leviers de responsabilité et des variables socio-anthropologiques pour résorber l'indigence et s'orienter hors de l'errance.

Mécréance du leadership et topologie de l'errance

Dans cette troisième partie, qui sera assez longue, nous allons apporter les preuves que ce sont la nature immonde et les postures indignes, pour ainsi dire mécréantes, insignifiantes et irresponsables, des groupes dominants haïtiens qui ont profilé les ancrages putrides et serviles, par lesquels la géostratégie de la globalisation co-pilote le processus orienté de l'errance haïtienne. Ce processus d'attrition stratégique est si bien co-piloté qu'il s'apparente à une forme d'auto-déshumanisation qui laisse invariant l'écosystème haïtien, tout en invisibilisant la mécanique de la performance défaillante. Mais cette stratégie n'est possible que parce qu'un certain impensé stratégique prédomine au sommet du leadership haïtien. Lequel s'est laissé, par sa nature immonde, asservi, en se métamorphosant en portefaix de l'assistance internationale, pour échapper aux précarités de l'écosystème et se donner des airs de réussite. Kapab pa Soufri (ceux qui ont le pouvoir ne souffrent pas) dit le proverbe local.

Et quand on évoque le leadership national haïtien, il faut se garder de croire que le concept renvoie aux seuls acteurs et décideurs politiques. C'est une confusion qui règne pourtant chez beaucoup de lettrés haïtiens. Le talentueux écrivain haïtien Gary Victor, alors même qu'il était membre du directoire du parti politique Troisième Voie, fondé et dirigé par l'entrepreneur et médecin d'origine libanaise, Réginald Boulos, avait publié une tribune nationale pour déresponsabiliser les intellectuels, artistes, écrivains et autres acteurs symboliques haïtiens dans la déchéance sociale locale, en argumentant que ces derniers n'avaient pas les leviers de la stratégie politique. Comme si avoir les leviers du pouvoir rimait toujours avec le fait d'être au pouvoir. Comme si la strate symbolique (académique, culturelle, technique) n'avait pas vocation à influencer et à participer à la stratégie de gouvernance d'un pays.

Ce sont ces réflexions, médiatisées, mais totalement dénuées de pertinence stratégique, qui dénotent, entre autres, l'insignifiance des acteurs culturels haïtiens. Incapables de comprendre que c'est la dimension culturelle et la richesse de l'imaginaire qui déterminent les socles cognitifs et la vision de la stratégie que s'offre le leadership d'un pays pour conduire celui-ci à bon port, ils végètent dans une dépendance asservissante vis-à-vis de l'assistance internationale et des ressources qu'elle mobilise (reconnaissance, rayonnement. Car pour concevoir une stratégie, il faut d'abord un imaginaire étincelant et une vision sur le long terme pour imaginer l'avenir que l'on veut construire, et ensuite se donner les ressources pour agir avec intelligence et responsabilité. Ce qui renvoie à des compétences systémiques. Il est clair qu'être écrivain, romancier, poète n'est pas une compétence suffisante pour se croire capable d'orienter la réflexion stratégique sur l'avenir du pays. Savoir faire de belles phrases, ce n'est pas mauvais ; mais savoir penser dans la complexité pour faire surgir de nouveaux possibles dans l'incertitude, c'est ce dont un pays a besoin comme atout culturel pour orienter son avenir. Et c'est là que prend source l'impensé stratégique qui facilite le pilotage d'Haïti par cette gangstérisation polymorphe stratifiée. Il suffit qu'un haïtien sache articuler et faire quelques phrases dans de belles histoires, pour qu'il se croit capable de proposer sa vision pour le devenir du pays. Ce qui nous a valu depuis 1986, en majorité, cette armée d'éditorialistes racketteurs, d'analystes publicistes, des influenceurs toutologues et souvent dépourvus de compétence particulière.

Est-il besoin d'expliquer autrement comment le paysage bordélique du journalisme haïtien (merdiatisation), par la croissance exponentielle des influenceurs incompétents sur les réseaux sociaux, a influé sur l'évolution shitholique du pays ? Faut-il taire que depuis 2004 les présidents de l'institution électorale haïtienne ont toujours été des représentants de médias désignés par le secteur privé haïtien ? Faut-il taire que la majorité des acteurs les plus prestigieux de ce secteur privé est sur la liste des personnes sanctionnées internationalement pour financement d'activités criminelles ? Faut-il dire préciser que, majoritairement, le lettré haïtien ne prend jamais parti publiquement dans un débat à enjeux stratégiques pour le pays ? Marron par culture, il essaie de ne pas froisser les puissants incompétents pour mieux préserver ses chances d'anoblissement. Ainsi, il se fait silencieux et soigne ses accointances, en envoyant des billets doux aux puissant, se mettant ainsi prompt à voler au service de la victoire, en suivant la direction dans laquelle le vent géostratégique entraîne les forces sociales et politiques.

Les acteurs politiques haïtiens sont les copilotes automatisés et intégrés du processus de l'errance haïtienne. Ils obéissent aveuglément aux algorithmes de la défaillance qui alimentent le processus d'attrition stratégique, conçu en haut lieu diplomatique et décliné en programme de renforcement institutionnel par l'assistance internationale. Et c'est là une dimension paradoxale de ce processus d'errance. Car ce sont les acteurs techniques et académiques haïtiens, anoblis par les universités étrangères, qui accompagnent l'expertise du renforcement institutionnel que propose l'assistance internationale. De sorte que les acteurs académiques et techniques, dans leur rôle de gestionnaires des projets des agences internationales, ne sont que les adjuvants qui apportent leur aura pour enjoliver la médiocrité des acteurs politiques, en se souciant de l'anoblissement qu'ils recevront en retour

L'errance haïtienne n'est pas une élucubration de l'esprit, comme a voulu me le faire savoir un ancien personnage qui, sous le règne des anciens présidents René Préval et Michel Martelly, pendant environ 9 ans, a dilapidé tout le capital institutionnel de l'Office de la Protection du Citoyen (OPC). Il faut être soit déficient mental ou dépourvu de toute probité pour ne pas reconnaître que, manifestement, de son envol historique lumineux en 1804 à sa désintégration sous le règne des marrons de l'indignité de ce Conseil Présidentiel de Transition (CPT) qui revendique la Corruption Pour Tous, le projet anthropologique haïtien a fait naufrage. Ses valeurs d'indignation et de révolte contre l'ordre barbare déshumanisant, qui a assuré pendant des siècles la grandeur de l'Europe et fait la fortune des nègres vendeurs d'esclaves, se sont enfumées et calcinées. 221 ans après sa glorieuse épopée, Haïti végète dans une instabilité chronique et une abjecte misère ; autant de défaillances qui lui donnent des airs d'une fusée qui ne s'est pas contentée de s'écraser au sol, après son décollage raté, mais dont les pilotes, par confort médiocre, ont continué à faire tourner les moteurs, en transformant l'épave fumant en un explorateur des grands fonds marécageux. Nul besoin de chercher des boucs émissaires : l'échec haïtien est avant tout endogène et collectif ; même s'il a aussi des causes exogènes et des responsables, globaux et locaux, particuliers. Tout le paradoxe de l'écosystème haïtien est dans cet enchevêtrement qui unit derrière les voiles de l'assistance internationale la performance et la défaillance, les réseaux universitaires et la criminalité, les lettrés anoblis et l'indignité. Nous y reviendrons.

Mais déjà, nous pouvons postuler que c'est parce que les groupes dominants haïtiens ont conforté la majorité de la population dans une abjecte adaptation à la laideur (Pito nou lèd nou la : Mieux vaut être laid mais vivant), source de toutes les médiocrités, que l'errance s'est structurée durablement en devenant indigence. Rappelons que par indigence, nous entendons le renoncement contraint ou volontaire aux ressources cognitives et éthiques pour affronter la vie avec intelligence et dignité dans le respect de l'essence humaine.

Notre propos dans la suite est d'expliciter les axiomes paradoxaux, mais intelligibles qui ont permis à Haïti d'assurer ce glissement anthropologique putride allant de l'indépendance à l'indigence. Car, selon nous, c'est par violations répétées sur le long terme des lois de l'entropie du vivant et de l'intelligence systémique que le collectif haïtien a pris les plis de cette fossilisation révoltante. Mais pour qu'il n'y ait pas de confusion sur notre propos, empressons-nous de formuler deux axiomes capables d'aider ceux qui sont cultivés à lui donner une intelligibilité pour réduire sa charge apparente de mépris envers le peuple haïtien.

Si le collectif haïtien a pris dans le temps les plis d'une effroyable fossilisation anthropologique, c'est d'une part en raison de la nature immonde de son leadership, et d'autre part, en raison de l'attraction de la majorité de la population pour le succès minimal insignifiant confortable. Pour expliquer plus systémiquement que malicieusement, cette fossilisation, nous avons construit une axiomatique qui repose sur un théorème central que nous appelons : le Théorème de la Shitholisation.

Par shitholisation, nous entendons un processus d'attrition stratégique, grâce auquel un lieu humain est dépossédé de sa dignité et de son intelligence collective par l'enlisement de ses élites dans une dépendance sanglante et asphyxiante, laquelle bloque toute ouverture vers la pensée stratégique et l'innovation. La shitholisation suppose donc un espace shitholien verrouillé sur une régression circulaire invariante et un leadership shitholique, c'est-à-dire éthiquement contraint par anoblissement fossilisant. Chaque fois qu'un lieu se fossilise dans l'invariance, il y a 99.99% de chances que c'est parce que son leadership économique, politique et académique, par son profil insignifiant et mécréant, est conditionné pour des projets déshumanisants.

Par ce théorème insolent nous essayons de faire comprendre plus scientifiquement la dimension du drame angoissant dans lequel Haïti végète. Car ils sont peu nombreux les Haïtiens, qu'ils soient en Haïti ou dans les différentes diasporas disséminées aux 4 coins du monde, qui comprennent le besoin d'une profonde introspection anthropologique pour repenser leurs choix de vie, modèle de réussite et leurs interactions avec leur territoire et avec l'humain. D'ailleurs, beaucoup de ceux d'ici et d'ailleurs qui se proposent de voler au secours du changement se présentent un profil humain, culturel et professionnel qui est à une distance infiniment négligeable du profil des gangsters de rue. Nous avons d'éloquents exemples de cas qui dépassent le cadre de cette publication. Mais ceux qui sont analytiquement armés peuvent le comprendre à l'observation des postures collectives.

Savoir que, malgré le drame déshumanisant qui se joue, chacun continue de vaquer à ses petites occupations, ses petites affaires, ses activités lucratives confirme le sentiment de l'auto-déshumanisation. Par lts gangs instrumentalisés, Haïti est en train de réexpérimenter la déshumanisation de la traversée qui s'est faite, il y a 5 siècles, de Gorée à Haïti. Mais cette fois, cette traversée se fait à l'envers par un sauve qui peut, de Haïti vers aucune destination fixe ; et de manière hybride, par un rodéo qui met des peaux noires et métissées contre des peaux noires et métissées. N'est-ce pas l'image parfaite du pogrom de l'extinction anthropologique ? Et là que la problématique devient angoissante :

Regardez les titres académiques et les distinctions honorifiques qui brillent et font la fierté du shithole et demandez-vous comment il est possible qu'un lieu qui possède tant de gens diplômés et cultivés prompts à réussir ailleurs (Dany Laferrière, Michaëlle Jean, Dr William Pape, etc.) puisse errer à ce point ?

Comment est-ce possible que ceux qui s'octroient des privilèges de Roi dans un écosystème qui pue la déshumanisation puisse continuer de prétendre à une légitimité pour rester au pouvoir avec l'appui de leurs tuteurs ? Or en commune éthique de responsabilité, il est dit que la légitimité d'un pouvoir ne réside que dans les actions des décideurs qui innovent la société.

Mais pis encore, comment est-il possible que la société ne se révolte pas contre cette indigence et cherche à s'y adapter pour y trouver son confort minimal insignifiant ? Or en commune PoÉthique, il est dit que l'obéissance et la résistance sont les deux vertus du citoyen digne ? Mais peut-encore parler de dignité et d'intelligence quand on évoque Haïti ?

Quand un collectif ne peut pas s'indigner devant sa déshumanisation, c'est qu'il est prêt pour sa mutation en Homo Detritus. Et manifestement, c'est au sommet que se profile la putréfaction d'Haïti. Et pour cause, nous faisons de notre mieux pour apporter, avec cette raisonnance qui résonne comme un réquisitoire contre l'indigence, les preuves qui immortaliseront le profil des mécréants et des insignifiants qui ont régné sur Haïti de 1987 à 2025. Car l'histoire doit se souvenir avec effroi de ceux et celles qui ont abandonné leur pays, leur territoire, leur population pour courir derrière des réussites dans les rêves blancs d'ailleurs ou les réussites précaires dans le shithole, en cauchemardisant d'horreurs assombrissantes l'horizon de nouveaux possibles dignes et innovants.

A bientôt pour une autre insolence, si nous passons la nuit, car noire, dense, et immense l'obscurité émerge, et les premiers hiboux ont déjà lancé la chasse contre ce qu'il reste encore de vie et d'humain à Turgeau.

Merci aux lecteurs et lectrices qui feront vivre ce billet en le lisant et en le partageant, et aux plus courageux qui y laisseront quelques commentaires. Qu'on nous excuse les fautes et coquilles qui traînent dans ce billet, nous produisons dans un contexte de guerre civile que les médias n'osent pas qualifier et notre résidence est dans la zone rouge. Alors dans ce sursis qui se prolonge par minute angoissante, sans grande espérance, nous vous disons à bientôt pour le prochain billet.....